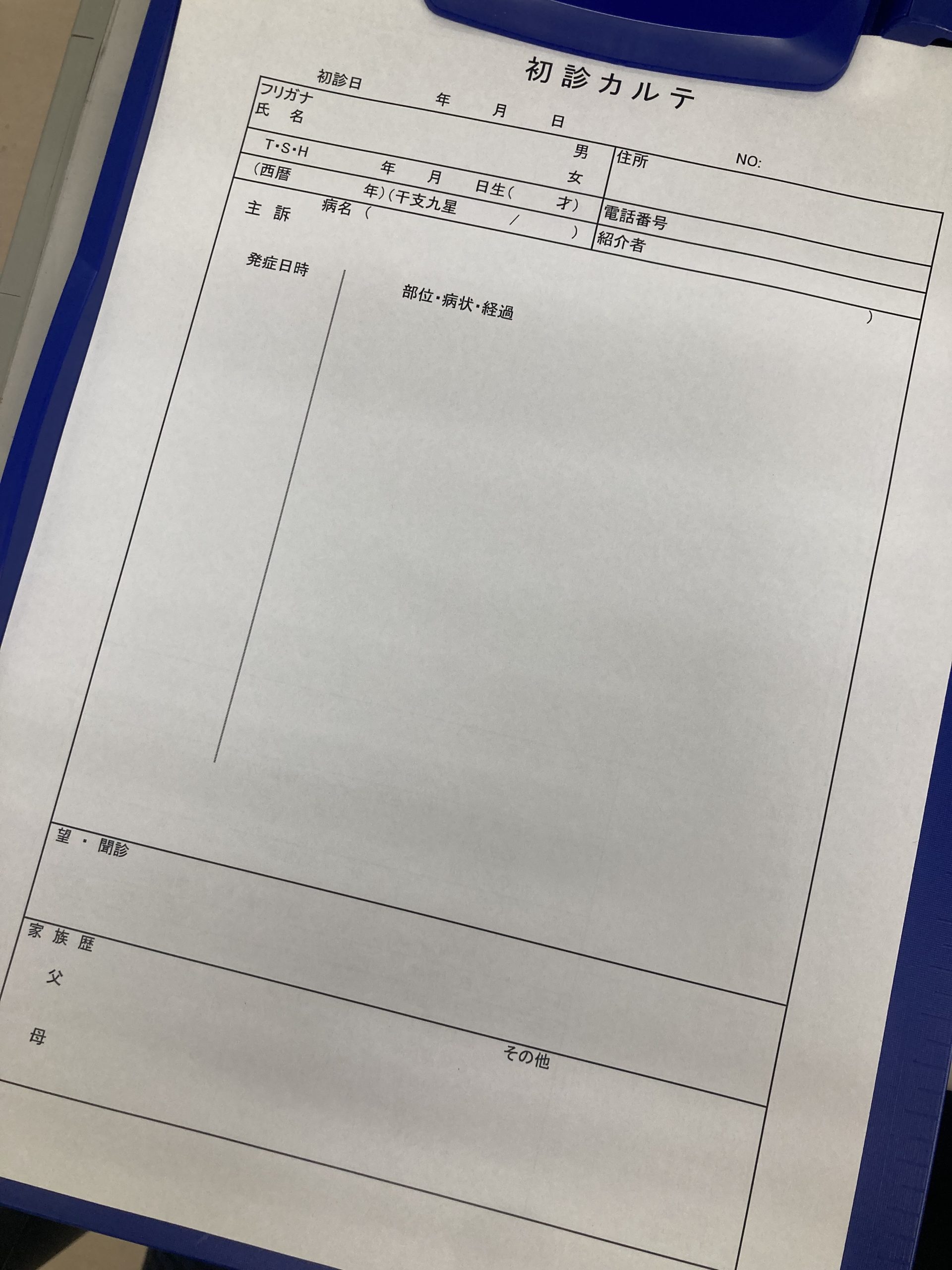

11月2日、応用1コース日曜クラスの第7回が開催されました。今回は前回に引き続き、初診時の問診技術に焦点を当て、特に初診カルテの「表側」(主訴・病歴など)からいかに臨床的な情報を引き出すかについて深く学びました。

治療の成果を測る「指標」の重要性

積聚治療において、問診で最も大切なのは、治療の成果を判断するための「指標」を得ることです。指標とは、単にお腹や脈の状態だけでなく、患者さんの訴える症状、そして治療によってそれがどう変化したかを客観的に確認できる場所と情報すべてを指します。

指標を得るための問診のポイント

部位 (Where):正確な場所の特定

患者さんが訴える部位を曖昧にせず、灸点ペンなどで印をつけ、治療前後の変化を確認する「指標」とします。

発症日時 (When):具体的な状況の把握

「朝、顔を洗っている時」「急な寒さの中」など、具体的な動作や時間帯を含めて聞き、生活の中のどのタイミングで生命力が低下したかを把握します。

原因 (Why):動作の「きっかけ」を特定

「布団を持ち上げた時」など、症状を誘発した動作を特定します。この動作を治療前・中・後に行ってもらうことで、指標の変化を明確に確認できます。

病状・性状 (How):細かな変化がわかる表現

「動くとズキッと痛む」「何もしなくても痛い」「最初は動けなかったが今は動ける」など、変化の度合いがわかる表現で記録します。

痛みや不調を「痛い・痛くない」(1か0)の二択で終わらせないことが重要です。前屈で床に届かなかったのが届くようになった、など、患者さんと治療者が共に確認できる具体的な変化として聞くことが、信頼性の高い指標となります。

意識を活用した問診技術

効率的な治療を行うための工夫として、「意識の活用」が紹介されました。患者さんに「今はどうですか?」と尋ねる行為は、単なる確認に留まりません。患者さんの意識を症状や患部に向けさせる、最も簡単な「意識」テクニックの導入となります。治療前・中・後に最低3回、この確認動作を徹底することは、治療効果を可視化するだけでなく、患者さんの生命力回復への意識を高める、重要なコミュニケーション技術でもあります。

問診で、生命力低下の原因(無理な日常生活、睡眠不足など)が分かれば、それに応じた生活指導や、補助治療の必要性(過去の外傷部位へのアプローチなど)が明確になります。

意識の活用した問診は、単なる情報収集ではなく、患者さんと治療者が生命力の回復を共に確認し合うための、最も重要なコミュニケーション技術です。まずは、治療前・治療中・治療後の比較を徹底して行いましょう。